『とんちんかん』の意味は何となく知ってますよね?

『とんちんかん』物事のつじつまが合わない、ちぐはぐ、間抜けな言動をする事、またそのような行動をする人のことを言いう。

何となく「気になったこと」シリーズ(笑)今回は『とんちんかん』です。

前回はメジャーリーグ選手が目の下に黒いペイント?シール?あれは何か?!

「とんちんかん」は意外なとこからの由来でしたのでまとめました。

『とんちんかん』の由来は?

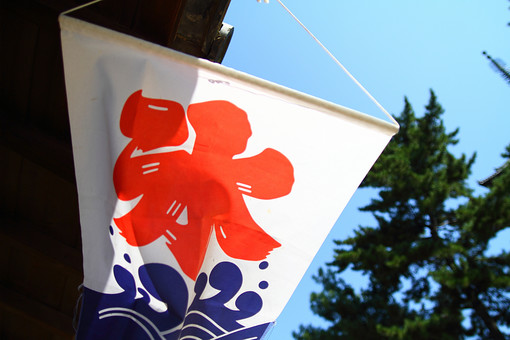

♦『とんちんかん』由来はなんと、鍛冶屋。

鍛冶屋とは、金属を打ち鍛え,諸種の器具をつくることを仕事とする人のこと。

鍛冶屋の作業では師匠が鉄を打ち、その合間に弟子が槌(つち)を入れる。

その際、テンポよくいく場合は『トンテンカン』という音がするのに対して、ズレて鳴る音を『トンチンカン』というように模した擬音語が語源です。

音がずれているから「とんちんかん」となったんですね。

「音が揃わない」⇒「ちぐはぐ」というような意味合いで、間抜けな様を表すようになりました。

漢字で「頓珍漢」と書く場合もありますが、これは当て字です。

他にも鍛冶屋や刀にまつわる由来が多かったので、その言葉を集めました。

鍛冶屋が由来の言葉とは?

♦『相槌あいづちを打つ』

鍛冶屋で師匠と弟子がテンポよく鉄を打ち槌つちをいれる。

会話をする時に、相手と交互にうなずいて調子を合わせる時の「相槌を打つ」という表現も、鍛冶屋の相槌が由来だといわれている。

♦『元のさやのに納まる』

一度抜いた刀は別のさやには入らず、元のさやなら納まる事から仲たがいしたものが、再び元の場所に戻るとうい意味。

♦『一刀両断』

物事を真っ二つに分けるように、ズバッと物事をいうこと。

♦『身から出た錆』

自分自身の作った原因や過ちの為に苦しむ事。長い期間、刀の手入れをしなかった刀身から錆が出たというのが由来。

♦『切羽詰まる』

切羽とは左に示す、日本刀の刀身の鍔を固定するために、鍔の両側から挿入する金具のこと。これが決まると鍔が微動さえしなくなることから、退路が詰まってどうにも動きが取れなくなるさまを切羽つまるというように表現するようになった。

♦『しのぎを削る』

しのぎとは日本刀を形づくる形状のこと。刀身の身幅の中央が中高になった部分をいい、刀身に沿ってきれいな曲線を表しています。刀で斬りあうような激しい戦闘になったとき、このシノギの部分が互いに交差し、しのぎ部分を削るような形で応戦することから、シノギを削る戦いというように激しい白兵戦の状況を表す言葉となった。

♦『鍔(つば)迫りあい』

シノギを削るような激しい個人戦になって、互いに刀を鍔で受け止め、押し合うような戦闘の状況を表している。相手を何とか押さえ込もうと奮闘するさまを鍔迫り合いというようになったもの。

♦『付け焼き刃』

鈍刀に鋼の焼刃を付け足したニセ物のこと。そこから本来実力の無い者が、その場をうまくごまかすためにいかにも有るように見せかけたり、にわか仕込みの勉強で急場をしのごうとすることをいいます。これもそうでしたね「刃」の字が入ってる。

♦『折り紙をつける』

折り紙とは刀の鑑定書のことをしめす。本物であることを証明するいわば保証書付きであるとことを意味している。折り紙付きなどといいますよね。

現代では。折り紙ではなく鑑定書がその役目を果たしています。

♦『真打ち』

御神刀を打つとき予め何本か打ち、その中で一番出来がいいものを「真打」といい神さまに捧げていた。現在では落語界をはじめ、その世界で一番格の上のひとをいいます。真打ち登場何て言いますね。

♦『真剣』

木刀や竹刀ではなく、本物の刀の事。現在では、一生懸命に物事をする様や本気である様。これも確かに「剣」の字が入っていますもんね。

こんなに、沢山あるのでビックリしました!

気になったシリーズでした。

合わせて読まれている記事↓

日本人の3割しか知らないこと。きれいな日本語使うとハナタカかも!